Welche Hormone gibt es?

Nachfolgend haben wir für

Sie eine Auswahl der wichtigen Hormone beschrieben und tabellarisch

zusammengefasst.

Neurostress Hormone

Adrenalin

Adrenalin zählt zur Gruppe der so genannten Katecholamine. Weitere Katecholamine

sind Noradrenalin, Dopamin und Serotonin. Adrenalin wird im Nebennierenmark und

im sympathischen Nervensystem gebildet. Seine Ausschüttung wird von den Nerven

des sympathischen Nervensystems gesteuert und bei körperlichem oder psychischem

Stress veranlasst (z. B. Infektion, Operation, Angst, Ärger). Adrenalin setzt

der Körper quasi „unter Strom, es bewirkt eine verstärkte Bereitstellung von

Energie, erhöht den Herzschlag und Blutdruck, erweitert Atemwege und Pupillen

und fördert den Sauerstoffverbrauch.

Dopamin

Dopamin zählt auch zu der Gruppe der Katecholamine. Es wird im Mittelhirn im

Hypothalamus und in der Substantia nigra gebildet. Das Nebennnierenmark stellt

aus Dopamin Adrenalin und Noradrenalin her. Dopamin selbst hemmt die Freisetzung

von Prolaktin, und spielt bei vielen motorischen, emotionalen und geistigen

Reaktionen eine Rolle. Darüber hinaus reguliert der Botenstoff die Durchblutung

der Bauchorgane insbesondere der Niere. Ein Dopaminmangel liegt zum Beispiel bei

der Parkinsonschen Krankheit (Schüttellähme) vor. Ein Dopaminmangel kann auch

Ursache der tiefgehenden Erschöpfung (zentrale Fatigue) sein.

Serotonin

Serotonin wird vor allem im Hirnstamm und im Hypothalamus gebildet. Es

vermittelt eine Verengung der Blutgefäße und steigert die Herzfrequenz sowie die

Schlagkraft des Herzens. Außerdem steuert Serotonin im Zusammenspiel mit anderen

Botenstoffen das Gefühlsleben, Schlafrhythmus, Sexualtrieb und die

Körpertemperatur. Serotoninwerte sind häufig bei Erschöpfung, Müdigkeit und

Kraftlosigkeit erniedrigt. Auch vermehrte Schmerzzustände wie Kopfschmerzen und

Migräne lassen sich häufig auf einen Serotoninmangel zurückführen.

Serotoninmangel findet man ebenfalls häufig bei Übergewicht. Patienten mit

Hyperinsulinismus (vermehrten Hunger auf Süßes) zeigen oft einen Serotoninmangel.

Auch Schilddrüsenhormone scheinen unter der Kontrolle des Serotonins zu stehen.

Die Bestimmung des Serotonins wird daher bei Übergewicht angeraten. Eine

gezielte Therapie entweder mit Antidepressiva (wenn notwendig) oder mit

biologischen Vorstufen kann in Abstimmung mit der Laborkontrolle zu guten

Therapieergebnissen beitragen.

Wichtig scheint auch die Erkenntnis zu sein, dass Serotoninvorstufen bei

entzündlichen Darmerkrankungen nur ungenügend aufgenommen werden. Unter diesen

Problemen können auch Patienten gehören die unter einer Fruktoseintoleranz

leiden. Patienten mit Serotoninmangel neigen häufiger zu Migräneattacken und

vermehrten Muskel- und Sehnenschmerzen (Fibromyalgie).

Sexual Hormone

Östrogen

Östrogen und Progesteron sind die weiblichen Geschlechtshormone GnRH (gonadotropin

releasing Hormon), FSH (follikelstimulierende Hormon) und LH (luteinisierendes

Hormon) ihre Steuerungshormone.

Östrogene werden vor allem in den Eierstöcken gebildet, ausserdem im Mutterkuchen

(Plazenta), der Nebennierenrinde und in geringer Menge auch im männlichen Hoden.

Das wichtigste Östrogen ist das Östradiol. Die anderen beiden Östrogene Östron

und Östriol sind weniger effektiv. Die Östrogenspiegel im Blut hängen vom

weiblichen Zyklus und schwanken dementsprechend enorm.

Östrogene entfalten ihre Wirkung an vielen Stellen des Körpers. Sie verursachen

u. a. den Eisprung und induzieren den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut in der

ersten Zyklushälfte. Sie fördern den Transport der Eizelle durch den Eileiter

und beeinflussen die Beschaffenheit der Scheidenschleimhaut und der Sekrete der

Gebärmutter. Weiterhin fördern sie das Brustwachstum. In der Pubertät bewirken

sie die Ausbildung der typischen weiblichen Geschlechtsmerkmale (Brüste, hohe

Stimme und weibliches Behaarungs- und Fettverteilungsmuster). Östrogene

stimulieren die Knochenreifung und hemmen den Knochenabbau. Sie senken den

Cholesterinspiegel und führen zu vermehrter Wassereinlagerung im Gewebe.

Außerdem wirken sie auf das Gehirn und beeinflussen so Stimmung und Verhalten.

Progesteron

Progesteron gehört wie Östrogen zu den weiblichen Geschlechtshormonen.

Progesteron wird vorwiegend in den Eierstöcken und dort im Gelbkörper (Corpus

luteum) und im Mutterkuchen (Plazenta) gebildet. Auch die Nebennnierenrinde

produziert geringe Progesteron-Mengen, bei Erwachsenen beiderlei Geschlechts.

Progesteron ist die „Grundsubstanz“ für viele andere Botenstoffe, wie z. B.

Testosteron, Östrogen, Aldosteron und Kortisol.

Der Progesteronspiegel im Blut hängt von der Zyklusphase ab und unterliegt

dementsprechend enormen Schwankungen. Progesteron ist während der zweiten

weiblichen Zyklushälfte das dominierende Hormon. Es bereitet die Gebärmutter auf

das Einnisten einer befruchteten Eizelle vor. Wenn tatsächlich eine

Schwangerschaft eintritt, sorgt es für ihren Fortbestand und bereitet die

Brustdrüse auf die Milchproduktion und die Milchabgabe vor. Progesteron erhöht

zudem die Basaltemperatur. Das ist die Temperatur, die sofort morgens nach dem

Aufwachen gemessen wird.

Künstlich hergestellte Hormone, die dem Progesteron ähneln, nennt man Gestagene.

Sie werden zur Schwangerschaftsverhütung bei der Anti-Baby-Pille und zur

Therapie einiger hormonproduzierender Tumore eingesetzt.

Bei Frauen vor den Wechseljahren sollte zur Progesteronbestimmung der 22. oder

23. Zyklustag gewählt werden. Die günstigste Tageszeit ist vier bis fünf Stunden

nach dem Aufwachen. Vorher sollte die Frau nicht ihre Brust abgetastet haben.

Progesteronwerte sind häufig in der Menopause erniedrigt und Ursache für viele

Beschwerden. Eine Therapie mit bioidentischen Hormonen kann diesen Mangel

ausgleichen.

Prolaktin

Prolaktin wird in der Hypophyse gebildet. Es steuert bei der Frau nach einer

Geburt den Milcheinschuss in die Brust und indirekt den Menstruationszyklus.

Beim Mann besitzt es Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Seine Ausschüttung wird

durch das Saugen an der Brustwarze sowie über die Steuerungshormone PRL-RH (Prolaktin-Releasing-Hormon)

und PRL-IH (Prolaktin-Inhibiting-Hormon) des Hypothalamus beeinflusst.

Testosteron

Testosteron ist das wichtigste männliche Geschlechtshormon (Androgen).

Bildungsort sind vor allem die Hoden. Bei Frauen produzieren die Eierstöcke und

die Nebennierenrinde auch geringe Mengen an Testosteron. Produktion und

Ausschüttung des Testosterons werden durch ein Hormon der Hirnanhangsdrüse, dem

luteinisierenden Hormon (LH), gesteuert. Testosteron wird durch Enzyme ab- und

umgebaut. Dabei entstehen unter anderen Androstendion, Androsteron und

Dihydrotestosteron, das wirksamer als Testosteron ist.

Testosteron fördert den Eiweißaufbau. Daraus resultiert ein im Vergleich zur

Frau stärkeres Knochen- und Muskelwachstum beim Mann. Ausserdem senkt Testosteron

den Cholesterinspiegel.

Im männlichen Organismus ist Testosteron für die Entwicklung der

Geschlechtsorgane (Hoden, Prostata, Penis), die Ausbildung der typisch

männlichen Geschlechtsmerkmale (Behaarung, tiefe Stimme, spezifische

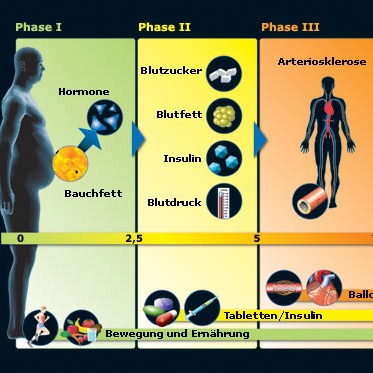

Fettverteilung) und die Samenbildung zuständig. Testosteronmangel kann ein Grund

für die zunehmende Gewichtszunahme bei Männern (-> Metabolisches Syndrom) sein.

Das sogenannte metabolische Syndrom geht bei Männern über 40 häufig mit einem

Mangel an Testeron einher.

Bei der Frau bewirkt Testosteron eine allgemeine Vermännlichung (Virilisierung)

und einen gesteigerten Geschlechtstrieb (Libido).

Testosteron wird bei vielen Funktionsstörungen therapeutisch angewendet.

Außerdem dienen Testosteronderivate als Dopingmittel im Sport.

Serotonin wird vor allem im Hirnstamm und im Hypothalamus gebildet. Es

vermittelt eine Verengung der Blutgefäße und steigert die Herzfrequenz sowie die

Schlagkraft des Herzens. Außerdem steuert Serotonin im Zusammenspiel mit anderen

Botenstoffen das Gefühlsleben, Schlafrhythmus, Sexualtrieb und die

Körpertemperatur. Serotonindefizite entstehen häufig bei vermehrter

Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Gereiztheit. Häufig besteht auch ein

Zusammenhang zu Verdauungsstörungen. Durch gezielte Diagnostik undentsprechender

Therapie lassen sich langfristig die Symptome der chronischen Erschöpfung

kompensieren.

Stoffwechsel-Hormone

Insulin

Der vielleicht bekannteste Botenstoff wird in der Bauchspeicheldrüse (Pankreas)

aus einem Vorläuferhormon, dem Proinsulin gebildet. Aus Proinsulin entstehen zu

gleichen Teilen C-Peptid und Insulin. Während das C-Peptid keine wesentliche

Bedeutung im Körper hat, besitzt Insulin ein breites und komplexes

Wirkungsspektrum.

Gemeinsam mit Glukagon und dem Wachstumshormon Somatostatin regelt Insulin den

Blutzuckerhaushalt, wobei nur Insulin den Blutzuckerspiegel senken kann. Ein

hoher Blutzuckerspiegel, der meist kurz nach der Nahrungsaufnahme auftritt,

wirkt als wichtigster Stimulus für die Insulinausschüttung. Insulin bewirkt,

dass der Zucker (Glukose), in die Zellen des Körpers aufgenommen wird, wodurch

der Blutzuckerspiegel wieder sinkt. Gleichzeitig beeinflusst Insulin auf

vielfältige Weise die Weiterverarbeitung der Glukose in den Zellen sowie den

Fett- und Eiweißstoffwechsel.

Ein Mangel an Insulin, unabhängig davon, wie er verursacht wurde, resultiert in

einem dauerhaft überhöhten Blutzuckerspiegel. Die Folge ist die Zuckerkrankheit

(Diabetes mellitus). Beim Typ 1-Diabetes liegt ein absoluter Insulinmangel vor,

so dass dem Körper gentechnisch hergestelltes oder tierisches Insulin zugeführt

werden muss. Beim Diabetes mellitus Typ- 2 besteht ein so genannter. relativer

Insulinmangel. Dabei produziert die Bauchspeicheldrüse zwar genügend Insulin,

die Empfangszellen können es aber nicht verwerten (Insulinresistenz). Mitunter

ist in diesen Fällen der absolute Insulin- bzw. C-Peptid-Spiegel sogar erhöht.

Insulin und C-Peptid lassen sich im Blutserum nachweisen. Für einen

Blutzuckertest muss der Patient nüchtern zur Blutprobe kommen, d. h. er darf

zehn bis zwölf Stunden zuvor nichts gegessen oder getrunken haben.

Schilddrüsenhormone

Bei den klassischen Schilddrüsenhormonen handelt es sich um Thyroxin und

Triiodthyronin, sowie um das schwach aktive Schilddrüsenhormon ist

Diiodthyronin.Die Hormone werden an Transporthormone gebunden und als inaktive

Hormone abgegeben Die Hormone werden erst bei Bedarf in freie Hormone

umgebildet..Dabei wird freies T4 (fT4) durch einfache Freisetzung des T4 aus

seiner Eiweißbindung gebildet. Das T3 aktivierende Hormon, die

Thyroxindeiodinasen ist selenabhängig und benötigt Serotonin.

Iodaufnahme in die Schilddrüsenfollikel

Für die Synthese der Schilddrüsenhormone wird Iod benötigt, das mit der Nahrung

in Form von Iodid-Ionen aufgenommen wird. Die Schilddrüse ist auf eine

regelmäßige und ausreichende Iodzufuhr angewiesen.. Der Hypothalamus schüttet

das TRH (Syn. Thyreoliberin oder Thyreotropin-Releasinghormon) aus. TRH regt die

Hypophyse zur Ausschüttung von TSH (Syn. Thyreotropin oder Thyroidea

stimulierendes Hormon) an.

Das TSH der Hypophyse bewirkt eine verstärkte Bildung der Schilddrüsenhormone T3

und T4. Die Schilddrüsenhormone gelangen über die Blutbahn an die Zielzellen und

entfalten dort ihre Wirkung, wobei sie sich ganz ähnlich wie Steroidhormone

verhalten. Über die Blutbahn gelangen die Hormone auch in den Bereich von

Hypothalamus und Hypophyse. Diese können mit speziellen Rezeptoren den T3 und T4

Blutspiegel wahrnehmen.

Beim Gesunden dienen die Schilddrüsenhormone der Aufrechterhaltung einer

ausgeglichenen Energiebilanz des Organismus. Sie ermöglichen, dass der

Stoffwechsel dem jeweiligen Bedarf angepasst werden kann. Im Kindesalter regen

die Hormone die Tätigkeit der Körperzellen aller Organe an. Sie fördern in

diesem Lebensabschnitt das Wachstum.Im Erwachsenenalter haben sie auf die Gewebe

des Gehirns, der Hoden und der Milz keinen Einfluss, in allen anderen Geweben

steigern sie den Stoffwechsel. Die biochemische Wirkung in der einzelnen

Körperzelle ist noch nicht ganz genau geklärt.

Wichtig ist aber, dass die Schilddrüsenhormone auf die Tätigkeit anderer

endokrinen Drüsen einwirken. So fördern sie die Abgabe des Wachstumshormons STH

durch die Hypophyse, greifen in den Glukosestoffwechsel über Steigerung der

Insulinfreisetzung aus der Bauchspeicheldrüse ein und regen die Tätigkeit der

Nebenniere, besonders der Nebennierenrinde an. Eine Wechselwirkung mit den

Sexualhormonen ist ebenfalls bekannt.

Liothyronin wird manchmal bei der Therapie der Unterfunktion in Kombination mit

Thyroxin verschrieben, zum Beispiel wenn der Patient nicht genügend eigenes T3

aus dem Thyroxin bildet.

Somatostatin

Somatostatin wird im Hypothalamus und in bestimmten Zellen der

Bauchspeicheldrüse gebildet. Es gehört zu den Steuerungshormonen und hemmt die

Ausschüttung des Wachstumshormons (Somatotropin), von TSH (Steuerungshormon der

Schilddrüse), von ACTH (Steuerungshormon u. a. für Kortisol), von Insulin und

Glukagon. Außerdem bremst es die Sekretion von Magensaft sowie die Beweglichkeit

des Magens und des Darmes

Nachweismethoden für Hormone

Hormone lassen sich im Blutserum und im Urin sowie im Speichel nachweisen. Da

Hormone eine starke Wirkung haben, sind sie in äusserst geringen Konzentrationen

im Blut vorhanden. Deshalb braucht man sehr empfindliche Untersuchungsmethoden (Immunoassay

und Radioimmunoassay). Aber nicht die geringen Hormonkonzentrationen im Blut

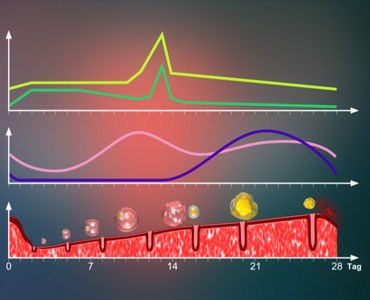

macht die Hormonbestimmung problematisch. Die vorhandenen Hormonmengen schwanken

zudem stark.

Sie können sich im Jahresrhythmus (Testosteron beim Mann), im Monatsrhythmus

(Östrogen bei der Frau), im Tagesrhythmus (Kortisol) oder sogar im

Stundenrhythmus (follikelstimulierendes Hormon) ändern. Je nach dem Muss man bei

den Hormonbestimmungen Zeiten und Untersuchungsabstände sehr genau einhalten,

denn sonst erhält man keine zuverlässige Aussage

Außerdem bleiben Hormone nur eine begrenzte Zeit im Blut erhalten, denn sie

werden durch Enzyme oder Wärme sehr rasch abgebaut. Deshalb muss bei manchen

Hormonen (ACTH, Parathormon,Calcitonin) die Blutprobe schon während der Abnahme

gekühlt oder ein Enzymhemmer zugegeben werden.

Um die genaue Ursache einer Hormonstörung zu finden, reicht es oft nicht aus,

nur die direkt wirkenden Hormone zu bestimmen. Auch die Steuerungshormone müssen

mit in die Untersuchung eingeschlossen werden.

Neue Labormethoden haben es nun aber ermöglicht das Hormonprofil exakt zu

bestimmen und einen eventuellen Hormonmangel oder eine Störung des

Zusammenspiels der Hormone festzustellen. Diese Untersuchungen sind aus Urin-,

Speichel oder Blutuntersuchungen ohne grösseren Aufwand verlässlich bestimmbar

und werden von uns im Blood- bzw. Urinspottechnik (ggf. auch im Salivaspot)

angeboten. Dabei handelt es sich um eine empfindliche Methode die weniger von

äußeren Einflussfaktoren wie z.B. dem Probentransport abhängt. Bei dieser

Testmethode handelt es sich um eine Weltneuheit die nur von bestimmten

Laboratorien angeboten wird.

Die entsprechende Therapie kann je nach Befund auch durch natürliche sogenannte

bio-identische Hormone durchgeführt werden, die entweder lokal auf die Haut

aufgetragen oder eingenommen werden. Bei solchen natürlichen Hormonen ist die

Gefahr der Nebenwirkungen möglicherweise reduziert.

Im Hormonprofil lässt sich ebenfalls durch eine einfache Urinuntersuchung der

Östrogenmetabolismus kontrollieren. Diese Testmethode gibt laut einer großen

wissenschaftlichen Studie Auskunft über das individuelle Brustkrebs-Risiko für

eine Hormonersatztherapie. Diese Methode ersetzt jedoch nicht der notwendigen

Gesundheitskontrolle bei einem Frauenarzt.

Chirurgie | Hormonsprechstunde | Sprechstunde Metabolisches Syndrom | Prophylaktische Medizin | Neurologie

ÄsthetischeMedizin | Rückenschmerztherapie | Biomedizin | Orthopädische Chirurgie/Sportmedizin | FitnessMedizin

FachaerzteZentrum.ch | Pilatusstrasse 35, 6003 Luzern | Tel. 041 410 15 09 | Fax 041 410 95 66

.jpg)