Traumatologie

> Arthrose

Sportmedizin

Hüftarthrose

Der Begriff “Hüftgelenksarthrose/ Hüftarthrose“ (= Koxarthrose oder auch Coxarthrose) umfasst alle degenerativen Erkrankungen im Bereich des Hüftgelenkes, die durch Erkrankung (z.B. angeborene Störung der Funktionseinheit Hüftkopf – Hüftpfanne oder Durchblutungs-, bzw. Stoffwechselstörungen, ...), Unfall (z.B. Schenkelhalsbruch) oder Verschleiß hervorgerufen werden.

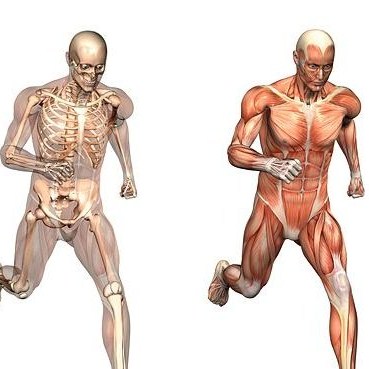

Allen ursächlichen Erkrankungen gemein ist eine zunehmende Zerstörung des

Gelenkknorpels, die letztlich auch weitere Gelenkstrukturen wie

Gelenkkapsel, Knochen und die zughörige Muskulatur schädigt und eine

Hüftarthrose bewirkt.

Hüftschmerzen

Sie sind auf der Suche nach der Ursache für Ihre Hüftschmerzen oder Sie

wissen nicht genau, was Ihre Hüftschmerzen verursacht?

Dann lassen Sie sich durch unsere Diagnostikum Hüftschmerzen leiten und

kommen Sie zur wahrscheinlichsten Diagnose.

Alter

In Fällen, bei denen die Ursache der Hüftgelenksarthrose unbekannt ist (=

primäre Hüftarthrose) entwickelt sich eine Hüftgelenksarthrose in der Regel

erst im höheren Lebensalter (Malum coxae senile), somit meist erst nach dem

50.-60. Lebensjahr.

Häufig umfasst die Arthrose beide Seiten des Hüftgelenkes.

Hüftgelenksarthrosen, die auf nicht vollständig ausgeheilten

Hüftgelenkserkrankungen oder anatomischen Varianten im Hüftkopf oder

Pfannenbereich beruhen (= sekundäre Hüftarthrose), treten in der Regel

früher auf und beziehen sich meist nur auf eine Seite des Hüftgelenks.

Medizinisch bezeichnet man den einseitigen Gelenkbefall als monoartikulär.

Geschlechtsverteilung

Da Frauen häufiger unter einer Hüftdysplasie leiden und der Knorpel aufgrund

seiner Beschaffenheit weniger belastbar ist als der männliche Knorpel,

neigen Frauen eher zu Hüftarthrose als Männer.

Häufigkeit

Da letztlich der Verschleiß als Auslöser für die Hüftarthrose als Ursache

gesehen werden muss, erscheint es nicht überraschend, dass das Risiko an

einer Hüftgelenksarthrose zu erkranken mit zunehmendem Lebensalter steigt.

Studien belegen, dass ab einem Alter von 70 Jahren etwa 70 bis 80 %

Verschleisserscheinungen an der Hüfte und/oder anderen Gelenken aufweisen.

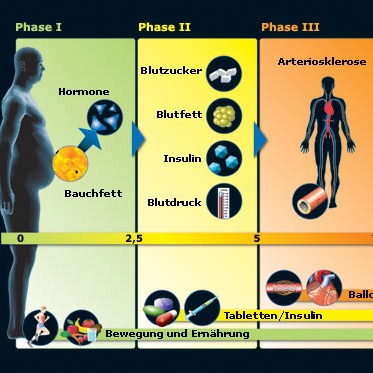

Ein wesentlicher Risikofaktor zur Entstehung, bzw. zur Beschleunigung einer

bestehenden Hüftarthrose ist das Übergewicht (Adipositas).

Risikofaktoren

-

Übergewicht: Übergewicht wirkt verschlimmernd auf die oben genannten präarthrotischen Veränderungen. Somit wird das Auftreten einer Hüftarthrose durch Übergewicht erhöht. Sofern bereits eine Arthrose im Hüftgelenk vorliegt, wirkt das Übergewicht in der Regel Schmerz verstärkend. Übergewicht wirkt verschlimmernd, stellt allerdings keine Ursache isolierte dar und ist somit nicht alleinig arthroseerzeugend.

-

Fehlbelastungen, die beispielsweise in Folge schlecht angelegter Hüftpfannen (Hüftdysplasie), ungünstiger Schenkelhalswinkel (Coxa valga antetorta), etc. entstehen.

-

endokrine Faktoren (hormonell bedingte Faktoren), z.B. ein cortisonproduzierender Tumor

-

genetische Einflüsse, familiäre Häufung von Hüftarthrose durch vererbte Hüftdysplasie und Knorpelqualität

Diagnose

Diagnose Hüftarthrose anhand der Röntgenaufnahme

Was sollte untersucht werden, um eine Hüftgelenksarthrose zu diagnostizieren?

Klinische Diagnostik:

-

Beurteilung von Bewegungsumfang und Bewegungsschmerz

-

Beurteilung des Gangbildes

-

Beinlängendifferenz

-

Muskelatrophie

-

Beurteilung druckschmerzhafter Punkte

-

Beurteilung benachbarter Gelenke

-

Beurteilung von Durchblutung, Motorik und Sensibilität

Apparative Diagnostik:

-

Röntgenbild: Beckenübersichtsaufnahme (BÜS)

-

Röntgenbild: axiale / seitliche Aufnahme

-

Röntgen: Funktionsaufnahmen und Spezialprojektionen

-

Sonographie (Ultraschall)

-

Computertomographie (CT)

-

Magnetresonanztomographie (MRT / NMR)

-

Szintigraphie

-

Klinisch-chemisches Labor zur Differentialdiagnostik

-

Punktion mit Synovialanalyse (feingewebliche Untersuchung der Gelenkschleimhautzellen)

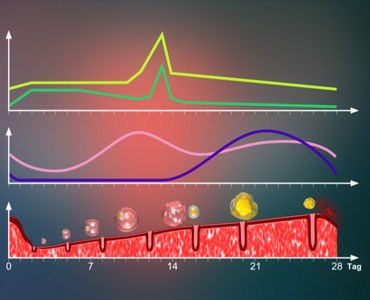

In der Regel beschränkt sich eine Arthrose auf ein oder mehrere Gelenke,

wobei sie in den meisten Fällen zunächst über Jahre hinweg symptomfrei

verläuft. Auch wenn man eine Koxarthrose, also den Verschleiß des

Hüftgelenkes bereits auf dem Röntgenbild diagnostizieren kann, sind

Schmerzen oder schmerzbedingte Bewegungseinschränkungen usw. nicht

zwangsläufig vorhanden.

Krankheitsspezifisch steht zunächst die zunehmende Zerstörung des

Hüftgelenkes im Vordergrund. Es treten erste Risse im Gelenkknorpel auf, die

sich zunehmend erweitern und in Folge durch kleine absterbende

Knorpelabriebpartikel eine Gelenkhautentzündung (Synovitis) auslösen. Sie

ist es, die dann beim Patienten teilweise sehr starke Schmerzen verursacht.

Eine Arthrose alleine ist nicht schmerzhaft! Durch den zunehmenden Druck,

der auf dem Gelenk lastet versucht dasselbe en Druck durch eine größere

Gelenkfläche zu vermindern. Dadurch kommt es zu Knochenanbauten. Die

Konsequenzen der Veränderungen durch Zerstörung und Verformung im Bereich

der Hüftpfanne sowie Kapselschrumpfung und Knochenanbau schlägt sich in

einer schmerzhaften Funktionsminderung nieder.

Das Röntgenbild weist einen aufgebrauchten Gelenkknorpel auf, den man durch

das Nichtvorhandensein eines Gelenkspaltes erkennt. Die Veränderungen werden

besonders dann deutlich, wenn man sie mit dem Röntgenbild einer gesunden

Hüfte (siehe oben) vergleicht.

Prognose

1. Natürlicher Verlauf

Der Verlauf einer Hüftarthrose unterliegt vieler Variablen, die es nicht

erlauben für den Einzelfall eine exakte Prognose zu stellen:

Der individuelle Verlauf

Die vielfältigen Ursachen einer Hüftarthrose, die darüber hinaus nicht immer

eindeutig definiert werden können.

Es kann daher keine wissenschaftlich exakte Prognose im Hinblick auf den

Krankheits- und Schmerzverlauf, der eventuellen Notwendigkeit konservativer

oder operativer Therapien gegeben werden.

Fest steht allerdings, dass der Arthrosegrad mit der Dauer der Erkrankung

zunimmt.

2. Prognose nach bestimmten therapeutischen Verfahren

Umstellungsosteotomie / Korrekturosteotomien

Hierbei wird in erster Linie eine Druckreduzierung herbeigeführt. Wichtig zu

erwähnen ist jedoch, dass mit zunehmendem Arthrosestadium und Alter die

Erfolgschancen dieser Operationsverfahren sinken. Mehr hierzu erfahren Sie

weiter unten im Text.

Hüftendoprothetik

Der erfolgswahrscheinlich nach Implantation eines künstlichen Hüftgelenkes

liegt sehr hoch eine vollständige Beschwerdefreiheit zu erreichen.

Die Wechselrate, das heisst der Austausch vom Komponenten des Hüftgelenkes,

liegt bei ca. 0,5% pro Jahr, nach 10-15 Jahren steigt die jährliche

Wechselrate an.

Chirurgie | Hormonsprechstunde | Sprechstunde Metabolisches Syndrom | Prophylaktische Medizin | Neurologie

ÄsthetischeMedizin | Rückenschmerztherapie | Biomedizin | Orthopädische Chirurgie/Sportmedizin | FitnessMedizin

FachaerzteZentrum.ch | Pilatusstrasse 35, 6003 Luzern | Tel. 041 410 15 09 | Fax 041 410 95 66

.jpg)